引 言

2025年中央一号文件首次将农业机械化转型升级与"机器人+农业"创新应用并列提升至国家战略高度,标志着我国农业现代化迈入"双轮驱动"新阶段。相较于往年"智慧农业"的宏观表述,今年政策聚焦技术穿透力,不仅明确要求"拓展人工智能、低空技术应用场景",更通过农机购置补贴精准化、智能装备研发专项等政策工具,推动农机装备从动力替代向智能决策跃迁。

一、政策信号释放:农业机器人为何站上C位?

过去五年中央一号文件对农业科技的表述,呈现出从"鼓励创新"到"聚焦落地"的清晰脉络。2021年提出"强化现代农业科技支撑",2023年强调"加快智能农机研发",而2025年则直接锁定"机器人+农业"的具体场景。这种转变背后有三个现实推力。

(一)年轻人不种地,农业面临“后继无人”危机

农业农村部数据显示,全国45岁以下务农人口占比五年间从32%暴跌至19%,相当于每年流失近400万青壮劳动力。湖南益阳插秧季“日薪300元招不到工”的困境,折射出农业劳动力“70后断档、80后断层、90后断代”的残酷现实。当从业者平均年龄攀升至53.6岁,江苏农科院调研揭示,超半数老年农民因体力衰退无法完成整地、育苗等高强度作业,更因智能设备使用障碍导致精准农业技术推广率不足30%,传统人力耕作模式已逼近崩溃临界点。

(二)山地机械化难,农业效率提升遇瓶颈

占全国耕地34%的丘陵山区正成为机械化“盲区”——25°以上坡地机械化率不足20%,1.2亿亩耕地被迫沿用千年马帮运输,云南昭通茶叶出山成本高达平原6倍。即便在机械化率超90%的华北平原,传统农机将小麦亩均用工压至2.8人/天后,中国农业大学测算其降本空间仅剩5%,如同燃油车热效率触及40%物理极限。更严峻的是,现有农机最大爬坡角仅15°,导致贵州六盘水等地的魔芋种植仍依赖“人背马驮”,机械化困局倒逼产业技术代际跃迁。

(三)智能农业来了,种地进入“高科技时代”

加装北斗自动驾驶导航系统的拖拉机正在整地作业

北斗导航厘米级定位使新疆棉花播种机航向误差小于0.5°,土地利用率提升12%;大疆农业无人机通过多光谱成像提前7天预警稻瘟病,识别精度达95%;激光雷达价格五年下降80%,推动农业机器人迈入10万元级成本区间;广东极飞无人收割机投资回收期缩至18个月。

大疆T50无人机正在农田进行植保作业

这轮由“智能终端+数据中台”驱动的变革,正重现智能手机颠覆功能机的历史进程:单台田间机器人日作业80亩相当于20个熟练工,农业从“汗水逻辑”转向“算力逻辑”的拐点已然到来。

二、农业机器人技术应用现状与产业进展

(一)技术突破推动农业生产力变革

纳米机器人示意图

当前农业机器人已实现感知-决策-执行全链条技术突破。在感知层面,激光雷达与高光谱成像技术的融合,使作物病虫害识别精度达到毫米级,江苏大学团队研发的田间巡检机器人可实时检测小麦条锈病早期症状。

采茶机器人

决策系统方面,华为盘古农业大模型的应用让作物生长预测响应速度提升3倍,能够提前14天预警极端天气对水稻抽穗的影响。执行机构创新尤为显著,柔性夹爪和仿生机械臂的突破,使得草莓采摘破损率从8%降至0.5%,无锡试验田的机器人已能模拟7种人类采摘手势完成复杂操作。

(二)多场景应用加速产业渗透

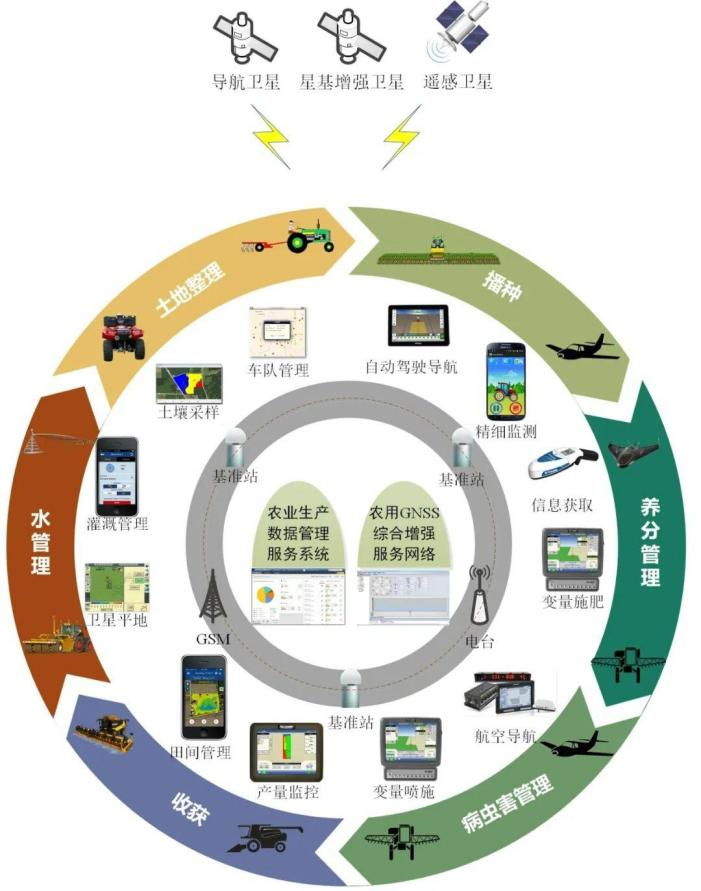

卫星导航系统在大田精准农业中的应用

大田作业领域,无人农机集群在新疆棉田实现从播种到采收的全流程覆盖,2024年全国无人农机作业覆盖率已达38%。

寿光智能玻璃温室

设施农业中,玻璃温室机器人密度达到每万平方米32台,采收效率是人工的3倍,北京某食用菌工厂通过自动化流水线将人工介入率压缩至5%以下。畜牧养殖场景的智能化更为突出,挤奶机器人单机日处理量突破600头奶牛,生猪巡检机器人通过红外热成像技术实现±0.2℃体温监测精度,疫情预警准确率超过91%。

(三)双循环格局下的产业生态构建

国内已形成涵盖核心部件、整机制造到场景服务的完整产业链,珞石机器人的减速器、极飞科技的植保无人机等产品技术指标达到国际先进水平。2024年农业机器人专利授权量同比增长67%,其中导航算法专利占比超40%。国际市场呈现"技术追赶与市场反超"并行的态势,虽然John Deere仍占据21%的全球市场份额,但中国出口机器人单价四年间从2.3万美元跃升至4.8万美元,高端市场占有率突破15%,东南亚市场新增订单量连续三年保持50%以上增速。

三、智能农业的核心矛盾

(一)"机器聪明"与"人用不顺"的矛盾

农业机器人虽然技术先进,但操作复杂度过高,导致农民"学不会、用不好"。例如需要手机APP控制的设备,对老年农户极不友好。更深层矛盾在于数字交互逻辑与传统农耕经验体系的割裂,方言区农民面对语音指令设备常出现语义误读。

(二)"数据价值"与"权属模糊"的矛盾

农田产生的土壤、气象、产量等数据,其所有权和使用权尚未明确,形成"企业不敢用、农民不愿给"的僵局。如浙江省2024年数字农业试点数据显示,试点中76%合作社拒绝开放数据,暴露出"数据金矿"与"制度真空"的结构性矛盾。

(三)"技术需求"与"土地现实"的矛盾

机器人作业需要连片土地,但我国承包地碎片化严重,形成"大机器小地块"的错配。电子围栏等新技术遭遇土地权属法律认定空白,形成"技术超前"与"制度滞后"的错位。

四、突破路径

(一)人机协同创新

开发方言语音控制模块,使其覆盖85%的农村方言,设计旋钮+LED指示灯实体交互系统,在县级农技站建立"人机协作实训基地",通过特派员田间演示实现技术降维。

(二)数据共享机制

构建政府监管的农业数据交易平台,推行"数据股权"模式:农户按数据贡献度获得企业收益分红,建立区块链溯源系统确保数据流向透明化。

(三)土地管理升级

推行"虚拟地块"数字改革,通过北斗定位实现相邻承包地作业时段协同,制定《农业机器人通行权管理办法》,明确电子围栏技术法律效力。

结语:农业文明的数字新界面

无人农场示意图

2025年中央一号文件以“发展农业新质生产力”破题,其揭示的不仅是技术路线图,更是产业升级的密码。农业"机器人+"战略的推进,既是应对人口结构剧变与土地约束的破局之策,更是重构农业生产函数的革新之路。当智能农机穿透丘陵山地的最后屏障,当数据要素激活田间地头的沉默价值,中国农业正经历从"机械替代"到"智能涌现"的质变跃迁。这场变革的成功密码,在于技术突破与制度创新的双轮驱动,唯有实现"机器智能"与"农耕智慧"的深度融合,方能真正书写"谁来种地"的时代答卷。