1月28日,兔年开工第一天,中国工程院院士、中国海洋工程研究院(青岛)(以下简称“海工院”)院长张建民一行莅临中关村机器人产业创新中心调研指导,中关村机器人产业创新发展有限公司董事长牟宏磊、总裁蒙洋、高级副总裁刘晶晶、战略发展总监董宇热情接待并全程陪同。

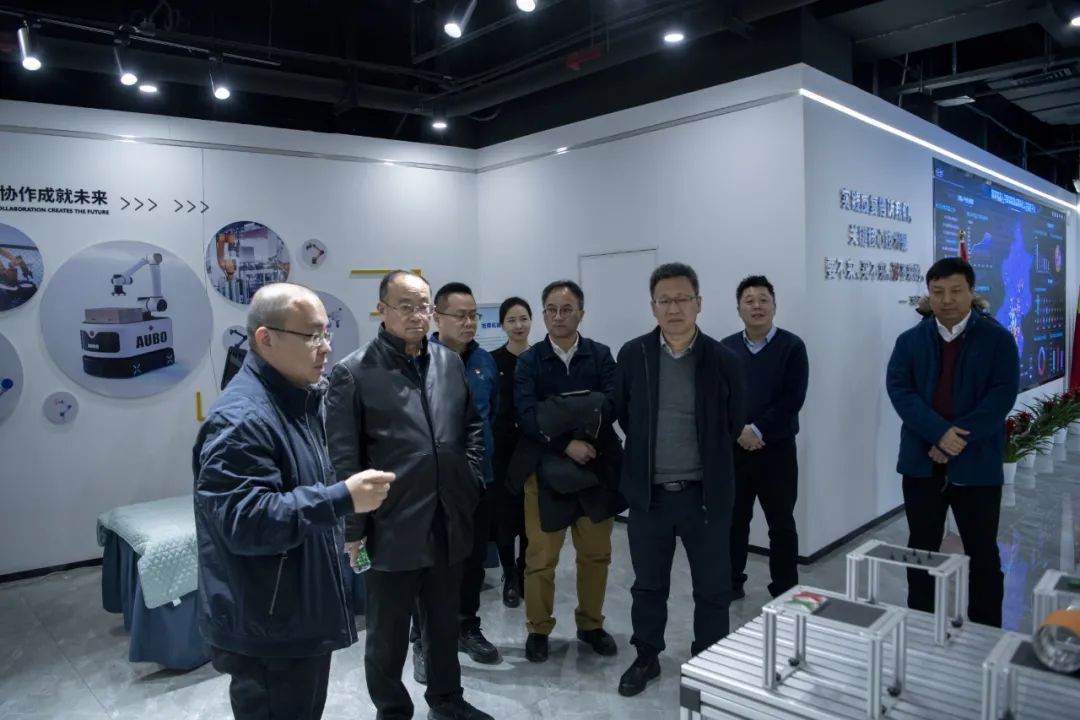

张建民院士一行首先参观创新中心展厅,近距离观摩“机器人+”的前沿产品,并详细了解机器人在制造业、服务业、军民融合、水下工程、医疗等领域的创新应用。

座谈会上,牟宏磊董事长向张建民院士一行介绍公司发展情况,他提到,中关村机器人产业创新发展有限公司经原中关村管委会批准成立,承担工信部国家机器人与智能制造成果转化公共服务平台及中关村机器人产业创新中心的建设、组织、运营、服务等各项工作。

刘晶晶介绍中关村机器人产业创新中心的整体情况,通过创新中心定位与职能、平台赋能搭建机器人产用协同创新体系、场景驱动矩阵式创新能力建设、共性技术研发平台工作模式、“机器人+”典型应用场景及案例5大方面,阐述了创新中心全链条产业赋能模式。着重介绍“机器人+”生态平台,及1个平台+基于智能机器人的N种生态产品+根据不同行业需求提供X套行业级解决方案的“1+N+X”模式,并展示了利用“1+N+X”模式赋能不同行业智能化转型的诸多实践和成果。

张建民院士高度赞扬创新中心在促进机器人与智能制造领域“产业链、创新链、服务链”融合发展上做的大量工作及所取成绩,并介绍海工院:是为了贯彻落实习近平总书记关于经略海洋的重要指示,建立国家海洋科技创新和应用技术孵化平台,打造政产学研金服用一体化的产业生态链。海工院基于清华大学等高校科研院所的研究成果,整合社会各界资源,针对我国海洋工程领域关键核心技术和“卡脖子”技术进行重点攻关;推进相关科技成果的工程化、转化、孵化和产业化;打通基础研究、关键技术和重大应用之间的通道,建立科技创新协同服务体系,建立金融支持的科技创新平台;打造科技创新示范基地,为企业、园区等技术革新和产业升级提供技术支持。

张建民院士表示,创新中心通过“政府引导,市场主导”,建立政产学研合作模式,形成“企业出题-政府助力-社会答题-市场评价”的项目组织发展新模式,与海工院的围绕海洋智能装备研发,打造新型创新体的模式,在应用场景开发、市场牵引及技术创新等方面形成良性互补,即利用创新中心“机器人+”与海工院“海洋+”的优势,建立“联系-联合-联盟-一体化”的合作模式。

双方还就未来合作的主要发力点、研发/运营/投资团队建设、科技创新与技术升级、成果转化与产业发展等问题进行深入探讨,并一致表示接下来要进一步加强交流,尽快推动合作落地。

海工院院长助理、蓝海工程科技副总经理向长生,清华大学海洋工程研究院教授、海工院水下机器人研究中心主任宋士吉,海工院海洋工程智能建造技术与装备研究中心主任、北京荣创岩土公司执行董事张亮,清华大学海洋工程研究院教授、海工院海洋工程智能建造技术与装备研究中心首席专家王法承,海工院综合办公室副主任朱梦君,清华大学海洋工程研究院院长助理潘锦宏参加调研交流。

张建民院士简介

张建民,西安理工大学岩土工程博士,东京工业大学结构工程博士,清华大学水利系教授,土木大类首席教授,中国海洋工程研究院(青岛)院长。从事土动力学及岩土工程抗震理论与工程应用研究30余年,紧密结合我国城市地下结构、高层建筑基础、高土石坝、港航与近海结构等工程抗震实践,完成了结构与土体接触面力学、砂土液化大变形本构关系、非极限状态地震土压力、土动强度机理及破坏准则等系列成果,建立了以土体与结构一体化设计为核心的土工抗震理论及方法,研发了动力测试和动力计算两个技术平台,主编国家标准《地下结构抗震设计标准》,参编设计标准7部。主要成果被国内外专著教材和设计规范采用,应用到70余项大型工程抗震设计,发表SCI和EI收录期刊论文220余篇、授权发明专利30项。获2009年国家科技进步二等奖、2013年国家技术发明一等奖和2018年国家科技进步一等奖(创新团队)。兼任中国土木工程学会土力学及岩土工程分会理事长、中国水利学会副理事长、中国振动工程学会副理事长、住建部标准化专委会主任、《地震工程学报》编委会主任等。先后获首都劳动奖章、潘家铮奖、全国优秀科技工作者、光华工程科技奖等荣誉。2017年当选中国工程院院士。