4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行。在21.0975公里的赛道上,首次“人机共跑”,来自高校、科研机构、企业的20支机器人队伍参赛,其中有身高1.8米、步幅较大的“天工”,有身高82厘米、小巧灵活的“小海”,还有能续航6小时的“行者二号”。

据悉,以往人形机器人多在实验室等封闭环境定点测试,而此次马拉松赛是对人形机器人综合场景适应能力的系统性检验。通过这场“极限测试”,人们关心机器人如何实现从短途行走到马拉松竞赛的技术跨越。

此前的蛇年春晚上,10多台宇树机器人身着花棉袄登上舞台,与真人舞者一起扭秧歌、转手绢,引起广泛关注。人们惊呼,人形机器人来到普通人生活了。

造一台像人一样的机器,是人类由来已久的憧憬。从古书《列子·汤问》中偃师造“人偶”的记载到20世纪早期出现“人形”外壳与机械装置的简易结合体,从中外科幻作品里的各种机器人到1973年世界上第一台人形机器人WABOT-1在日本早稻田大学诞生,人们对人形机器人的探索从未停止。近半个世纪以来,这一行业发展起起伏伏,世界各国推出多种人形机器人,但总体发展较慢。

如今,为什么人形机器人的发展会突然加速?

“每走几步就能遇上一个人形机器人。”3月底,参加中关村论坛年会的多位嘉宾表示,“感觉到了科幻片现场”“提前进入未来社会”。

从春节至今的两个多月里,社交媒体上隔三差五就会出现人形机器人的爆款视频,展示前空翻、后空翻、骑自行车等绝技,以高难度动作和拟人化互动刷新人们对具身智能的认知。

具身智能,是近年进入公众视野的新词汇。它强调智能系统与身体的紧密结合,通过身体与环境的交互来实现智能行为。与其区别的概念是无身体的智能,比如,没有物理身体、完全依赖于计算和数据处理来实现智能行为的聊天机器人。

人形机器人是具身智能的典型应用形态之一。今年全国两会上,政府工作报告明确将建立未来产业投入增长机制,培育包括具身智能在内的未来产业。

一些工厂、大学、科研机构、人工智能公司等正在率先使用人形机器人。

全国多地围绕人形机器人的产业布局在加速。据了解,目前北京、上海、深圳、重庆等10余个地方政府已建立和筹备建立产业基金,重点投向机器人本体、产业链零部件、产业链创新应用等领域。北京、深圳有10余家企业发布人形机器人产品,上海、杭州、广州等地企业也竞相发布。

在投资界,机器人公司热度日益升温。据创业投资和新兴科技行业数据服务商IT桔子数据显示,今年前3个月,具身智能赛道的50多家企业获得超60亿元融资。

在沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁张进看来,近来对人形机器人推动最大的力量,就是新一代人工智能。他上世纪90年代初进入中国科学院沈阳自动化所,专注于机器人研发,企业在行业中率先上市。

张进说,他们公司也曾尝试搞人形机器人,行走、肢体动作等不是技术难点,最大问题是造出的人形机器人没有“大脑”。

专家观点用通俗的话解释就是,此前的人形机器人像一个“提线木偶”,依赖“预先编好的程序”或单一功能的AI,应用场景受限,而大模型的出现让机器人加速增长智慧,开始真正读懂环境,自主决策交互,打开了应用的广泛空间。

多名受访专家提到2022年发生的一件事:特斯拉正式发布人形机器人Optimus(擎天柱)。马斯克展示了擎天柱在汽车工厂搬运箱子、抓取金属棒的视频,并表示将规模化生产,成本可降到2万美元至3万美元间。

“擎天柱接到指令后,不是按传统的编程执行,也没有固定的运动轨迹,它能理解指令,自主决策,分解为多个动作实现,这就把机器人的应用上升到一个高度,让大家看到人形机器人的发展方向。”张进说。

清华大学自动化系机器人控制实验室主任赵明国说,他2001年开始研究人形机器人,一直头疼的问题是机器人太贵,减速器、驱动器、电机等硬件成本高。特斯拉入局后,以做产品和建产业链的方式,把原来车厂的供应商带进机器人领域,给行业带来全新思路。

上海东南的临港和奉贤区交界处一个工业园区,上海智元新创技术有限公司一期工厂坐落于此,这里也被业界称为上海首座人形机器人的量产工厂。

之所以被称为“量产工厂”,是因为今年1月,智元第1000台通用具身机器人下线,其中包含731台双足人形机器人“远征A2”和“灵犀X1”,还有269台轮式通用机器人。

工厂分两层:一楼是生产和组装,二楼是整机测试。与很多高度自动化的无人工厂不同,这里大部分环节都有工程师或技术人员参与。

“就像人有200多块骨骼一样,A2全身有400多个零部件。”智元合伙人、具身业务部总裁姚卯青说,机器人不是组装在一起就完成,而只是刚刚开始。为了避免之后行走不稳或摔倒,它必须经过一道又一道的分项测试,比如单腿负重30公斤的深蹲,要进行2000次以上的测试。

姚卯青表示,工厂去年7月投产,目前的上百名工人主要来自人工智能和汽车行业,均在质量体系、生产运营体系、供应链管理方面有一定的经验和专业能力,为每一个站起来、稳步走的机器人“保驾护航”。

知名投资银行摩根士丹利不久前发布的《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》报告显示,上市公司百强中亚洲占73%,而中国占56%。

“中国继续在人形机器人领域取得最令人印象深刻的进展,初创企业正受益于成熟的供应链、当地应用的机会以及国家的大力支持。”摩根士丹利报告称。

除了人形机器人初创企业,还有两类企业在入局研发人形机器人:一类是领先的科技企业,如华为、科大讯飞等,它们从人工智能角度切入,为机器人提供“智能”;另一类是新能源车企,如小鹏、小米等,主要基于人形机器人和智能汽车在电池、芯片、传感器等供应链上可以迁移,在自动驾驶技术和AI模型的应用上有相似之处。

“人形机器人虽然最早出现在国外,但真正产业化落地最可能是在中国,因为中国有非常完整的产业链,所有需要的核心零部件和技术都有团队研究。”张进表示,在每个关键领域都会出现一些领先公司,有的专注做“大脑”,有的擅长做双足、胳膊等,大家会合力形成一个完整健康的产业生态。

我国机器人行业发展几十年,在工业、服务等领域积累大量技术和客户,为人形机器人发展奠定基础。

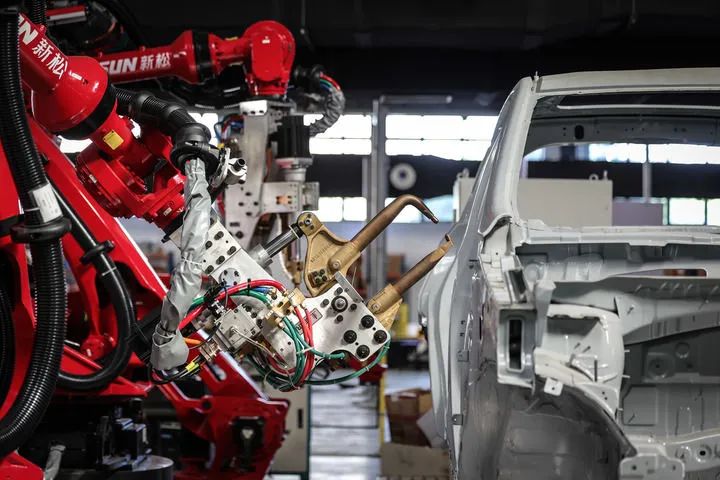

去年,我国工业机器人市场销量超过29万台,在汽车和电子行业应用程度最高。医疗机器人、扫地机器人、陪伴机器人等也大量进入医院、家庭。

主营工业机器人的广东拓斯达科技股份有限公司创始人吴丰礼表示,他们密切关注人形机器人的发展,正在做相应的技术储备。“我们未来开发人形机器人的底气,就在于企业已拥有20多万家制造业客户,研制出的人形机器人产品可以第一时间给现有客户应用。”

业界普遍认为,工程师红利是我国发展人形机器人的重要优势之一。

我国40多年来持续投入高等教育,已培养出全球规模最大、结构最完整的工程师队伍。国务院发展研究中心的报告显示,我国工程师总量从2000年的521万人增加到2020年1765.3万人,具有年轻化等特点。中国工程院2021年报告显示,我国每年工科毕业生总量超过世界工科毕业生总数的1/3。

高校机器人专业培养的高素质人才,为人形机器人产业发展做好人才储备。20世纪80年代,一些高校依托于自动化、机械工程、计算机等学科,成立机器人的研究机构。比如,1986年,哈尔滨工业大学成立机器人研究所,后来发展为机器人技术与系统国家重点实验室。

随着人工智能和机器人产业的兴起,2016年教育部批准 “机器人工程”作为本科专业,至今已有超过300所高校开设机器人工程本科专业。

政策层面,从国家到地方均对人形机器人产业发展有着清晰定位,并明确加速部署。

工信部2023年印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品。

去年,工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,人形机器人排在“创新标志性产品”专栏第一位。

从地方看,北京、上海、深圳、杭州等地已出台支持机器人或具身智能等产业的政策。

人形机器人通往未来的路径已日渐清晰,需要合力加速技术爆发点的到来。人工智能+先进制造,正在让中国走在机器人技术革命的世界前沿。